II

Las tiendas de raya

Aumentan horas de trabajo

Primer pliego de peticiones

Huelga en mayo de 1907

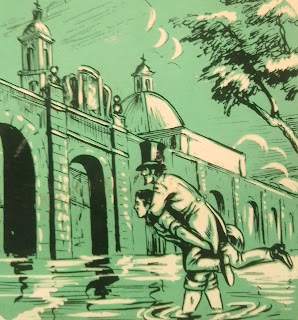

A los ya miserables sueldos que obtenía el trabajador en las fábricas textiles Santa Rosa, San Lorenzo, Mirafuentes, Río Blanco, Cocolapan, Cerritos y El Yute a fines del siglo pasado y principios del presente se les hacían otros descuentos como el de los famosos vales que las tiendas de raya les extendían a cuenta de sus rayas. Los obreros estaban en la inopia con tanta explotación, ahora ya no solamente del patrón sino también de un monopolista extranjero que controlaba las tiendas de raya en la región y que les proporcionaba víveres y aguardiente a precios exorbitantes o les vendía vales con un 25% de rédito en una semana. Era inicua la forma en que se trataba al obrero que sumiso se resignaba a vivir de esa manera y para desahogar sus penas lo que hacía era irse a embriagar a la tienda de raya de Víctor Garcín.

Calladamente el obrero soportaba todo, pero ya en su espíritu se iba forjando una idea de rebelión contra tanta injusticia. En el año de 1896 un buen día en forma inesperada en la fábrica de Río Blanco se les hace saber a los tejedores que todos los martes y jueves tendrían que trabajar hasta las 12 de la noche; el acabóse, a las de por sí inhumanas jornadas diarias ahora les aumentaban más horas de trabajo los martes y jueves porque a los patrones les urgía la producción de telas para satisfacer los pedidos que les hacían. Los tejedores no soportaron más y estallaron en cólera ante las pretensiones de la empresa. Desafiando cualquier represalia o separación en el trabajo los obreros acordaron no aceptar la monstruosa disposición que acabaría con sus vidas en poco tiempo y después de la hora acostumbrada a salir nadie quiso seguir laborando, abandonando la factoría hasta el día siguiente en que a la hora de entrada se presentaron a su trabajo. Al ver la empresa que el movimiento fue colectivo y había el peligro de que los obreros tomaran medidas más drásticas optó mejor por desistir de sus propósitos de aumentar el número de horas de trabajo, sistema que sí se llevaba a cabo a efecto en fábricas de Puebla y Tlaxcala. Los obreros seguirían con sus jornadas ordinarias de 12 y 14 horas diarias de labores agotadoras.

La fábrica de Río Blanco se expandía y un nuevo departamento de telares se ponía en marcha gracias al trabajo de los obreros, sin embargo la empresa lejos de considerarlos, se volvió más drástica y aumentó en forma escandalosa el cobro de multas por ropa defectuosa. Los trabajadores no pudieron reprimir su ira y en masa fueron a protestar ante el director de tejidos, exigiendo que las multas fueran a conciencia y no solo para perjudicar los salarios del trabajador. El director no hizo caso y a gritos los mandó que regresaran a sus lugares; pero los tejedores no se amilanaron por las amenazas del director Stadelman y sabiendo que estaban pidiendo algo justo, decidieron dejar las máquinas e irse a la calle. Al saber lo sucedido, los tejedores del otro departamento hicieron causa común y también abandonaron el trabajo. A orillas del Río Blanco se reunió la mayoría para nombrar una comisión que se encargara de entrevistar al administrador. La cosa no era sencilla, los designados no ignoraban la situación difícil en que se colocaban pues podían ir a la cárcel a petición de los patrones, por agitadores o enemigos del gobierno. Los comisionados fueron a hablar con la empresa y ante la sorpresa general de sus compañeros obtuvieron que fueran abolidas las multas por producción defectuosa y también lograron un pequeño aumento de 3 y 5 centavos en algunas marcas de telas. Explosión de júbilo fue la que estalló entre los tejedores que empezaron a comprender que la fuerza dependía de la unión de los obreros. Por vez primera habían presentado un pliego de peticiones ante la compañía y habían obtenido resultados favorables. Eso ocurría en el transcurso del año de 1898.

El nuevo siglo llegaba, 1900 era recibido con entusiasmo en todas partes. Se vivía una aparente calma en la patria gobernadas desde hacía cuatro lustros por el viejo militar y héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz. La nación se industrializaba con capitales extranjeros que pretendían hacer fortunas cuantiosas en poco tiempo aprovechando la explotación que se podía hacer, y se permitía, del obrero, obligándolo a trabajar más de doce horas diarias por un sueldo miserable, ejemplo de ello lo teníamos en las fábricas textiles de la región, en donde los obreros estaban sometidos a jornadas que principiaban al salir el sol y se prolongaban más allá de cuando se ocultaba y además se les trataba rudamente de parte del personal de confianza. Cansados de ser víctimas del mal humor y estallidos coléricos de cabos, correiteros y maestros, un día los trabajadores se impacientaron y se lanzaron a una huelga. Eso sucedió en mayo de 1903 en la fábrica de Río Blanco. El motivo fue provocado por el nombramiento como correitero para esa factoría de Vicente Linares, hombre de mala fama que era el terror de los obreros de San Lorenzo. Por vez primera se registró ese movimiento y la palabra huelga hizo conmocionarse a patrones y autoridades que de inmediato, amenazaron a los trabajadores y los presionaron para que regresaran a sus labores, porque los obreros no estaban organizados ni contaban con medios económicos para hacerle frente a una situación de huelga por lo que tuvieron que poner fin a su gesto rebelde.

(Tomado de Peña Samaniego, Heriberto - Río Blanco. El Gran Círculo de Obreros Libres y los sucesos del 7 de enero de 1907. Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, México, 1975)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)