Guillermo Prieto, una de las figuras literarias más importantes del siglo XIX en México, nació en la capital el 10 de febrero de 1818 y murió el 2 de marzo de 1897, en la misma ciudad que tanto amó y la cual le inspiró sus más destacadas obras.

Guillermo Prieto pertenece al ilustre abolengo de “El Nigromante”, de Altamirano, de Cuéllar y de “Micrós”, escritores nacidos del pueblo e íntimamente compenetrados con él. Prieto fue espectador y actor al mismo tiempo de la agitada época mexicana que incluye guerras civiles, invasiones extranjeras -la norteamericana y la francesa-, la revolución de Reforma y de parte del paréntesis de paz, preludio de la Revolución mayor, la de 1910, que significó el gobierno de Porfirio Díaz.

Cultivó todos los géneros literarios, pues fue autor de notable fecundidad. Desde su composición “A Cristo Crucificado” hecha cuando el cólera azotaba a la ciudad y al país entero, en 1833, su nombre o seudónimo “Fidel”, apareció cotidianamente en diarios, semanarios, revistas, folletines y libros.

-Mi labor ha sido fecundísima- decía Prieto a don Luis González Obregón, quien durante sus últimos años de vida fue su acompañante y amigo predilecto-; poesías, crónicas de teatros, sociales y políticas, narraciones de viajes, novelitas, artículos de costumbres, editoriales, críticas literarias, estudios pedagógicos, cuanto puedas imaginarte… ¡Hasta recetas de cocina y novenas, triduos y jaculatorias…!

En las postrimerías del siglo pasado [siglo XIX], la figura de Guillermo Prieto era familiar a los transeúntes. El anciano, encorvado y vacilante, venía a la ciudad desde su retiro de Tacubaya, y se pasaba la mañana visitando librerías y curioseando en el desaparecido Volador, mercado de libros viejos.

En este trayecto diario se veía detenido y saludado por multitud de personas que le conocían y admiraban.

“A veces -nos cuenta González Obregón-, el “papelero” o muchacho que vendía periódicos y que saludaba al Maestro, llamándolo jefecito; a veces la china nonagenaria que le había conocido cuando él era “güero”, compañera en fandangos o paseos y “original” que le había servido para sus romances populares; ya la viuda pensionista, que junta con otras le descosieron los faldones cuando estaba de Ministro de Hacienda y les retardaba las quincenas por falta de fondos en el Erario; ya achacoso y retirado militar, cómplice y colega suyo en el célebre pronunciamiento, conocido con el nombre de los “Pollos y los Puros”; ora el viejo inmaculado que con Prieto había huido acompañando a Juárez hasta Paso del Norte; ora uno de los cómicos, víctimas de la furibunda silba que habían recibido en la representación del sainete titulado “Los dos boticarios”, escrito en días de forzado ayuno en colaboración con “El Nigromante”. Aquí, le hablaba una romántica señorita que quería un autógrafo para su álbum; allá, una joven de su tiempo, verdadera ruina humana ya próxima a desplomarse, que con voz gangosa y boca desmolada, pasaba saludándolo con un meloso “Adiós, Guillermo”; más allá, el señorón encopetado, que apenas le daba la punta de los dedos, cambiaba algunas palabras como de compromiso, y a quien el Maestro le entonaba un breve responso en los siguientes términos: “-Mira, tú, éste es un sinvergüenza adjudicatorio que hizo su fortuna a mi sombra, cuando fui yo Ministro de Hacienda”. Pero… sería imposible enumerar uno a uno, los individuos de todas castas que nos interrumpían y detenían en nuestros vagares e investigaciones; sólo haré constar que, don Guillermo, para todos y cada uno tenía una palabra amistosa, una cortés galantería, un lindo piropo, una frase de ternura o una sátira punzante, que atravesaba de medio a medio a su víctima… Porque así fue el Maestro, terrón de azúcar o amargoso acíbar; aunque a todas las hembras, feas o hermosas, las llamaba “chulas” o “preciosas”, y a todos los varones “hijos” o “hermanos”...

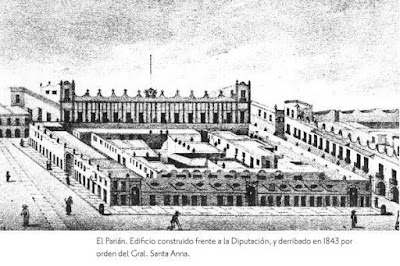

Aun cuando ha sido la obra poética de Guillermo Prieto la que le ha dado merecida fama, las “Memorias de mis Tiempos”, que abarcan los años de 1840 a 1853, forman un valioso documento de la vida mexicana en aquella agitada época.

Además de su carácter histórico, las “Memorias” tienen la cualidad de constituir una deliciosa y justa crónica de las costumbres del México de entonces.

Su valor literario puede ser discutible, pero están escritas con tal sencillez, con una tan absoluta ausencia de retórica, que alcanzan la calidad de un reportaje, pues no en vano fue “Fidel” también un destacado periodista.

Sus semblanzas de personajes notables de la época, son verdaderas joyas. Ahora que está de moda el “retrato literario”, sorprende encontrar en las páginas de Prieto el comentario certero, la observación justa, pues “Fidel” -bondad y nobleza de corazón-, no usa nunca la mordacidad envidiosa, ni siquiera para juzgar a sus enemigos políticos. Para muestra, las semblanzas de Almonte, Alamán, del mismo Santa-Anna.

Cuando habla de sus amigos o de las personas que admira, se transparenta una cálida emoción, como en la semblanza de Ignacio Ramírez, en la de Otero, en la de Gómez Pedraza, en la de Manuel Doblado, cuya vida es verdaderamente un cuento de hadas hecho realidad.

La vida del autor de la “Musa Callejera”, fue siempre limpia, honesta. Jamás se apartó del camino recto que sus convicciones, profundas y sinceras, le marcaron. En medio de fracasos, de luchas fratricidas que parecían no terminar jamás, supo conservar por su patria la más grande de las veneraciones.

Perseguido, desterrado, su amor a México que se refleja en toda su obra, no sólo permaneció intacto, sino que se agigantó.

Es precisamente en esta devoción, en esta indestructible fe de Guillermo Prieto en su país, en las que encontramos la clave del encanto de sus libros. Siempre nuevos, siempre verdaderos, espejo fiel de la vida de todo un pueblo, de su lucha constante por la libertad.

(Tomado de: Prieto, Guillermo (Fidel) - Memorias de mis tiempos (de 1840 a 1853). Introducción, Selección y notas de Yolanda Villenave. Biblioteca Enciclopédica Popular, #18. Secretaría de Educación Pública. México, 1944)