Nació en Sevilla, España, hacia 1537, y no en Texcoco como se ha venido repitiendo; murió en la Ciudad de México en 1588. Llegó a Nueva España entre 1542 y 1544. Su padre, probablemente de origen judío francés, de la Provenza (Durand, hispanizado el apellido en Durante, Durán), se estableció con su familia en Texcoco. Era de oficio calcetero y zapatero. Allí vivió Diego, hasta 1554 en que tomó el hábito blanco y negro de los dominicos en la Ciudad de México. En 1556 hizo profesión de fraile y en 1559 ya era presbítero. Dos años más tarde pasó a diversos sitios de la Provincia de Oaxaca. En 1565 radicó en Chimalhuacán Atenco y en 1581 fue vicario de Hueyapan. En 1587 enfermó gravemente, permaneciendo en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México.

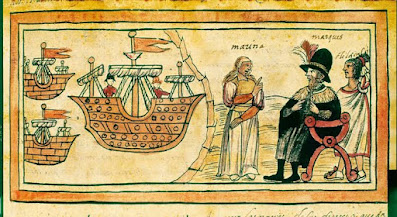

Profundo conocedor del náhuatl, fue uno de los más ardientes propagadores del Evangelio en el siglo XVI, al tiempo que diligente investigador y conservador de tradiciones y monumentos históricos (códices y manuscritos). Entre 1570 y 1575 escribió tres obras: Ritos, fiestas y ceremonias de los antiguos mexicanos (1570), en que proporciona datos de la región texcocana y traza el cuadro de los dioses y ritos con tal minucia, que da el sentido de la realidad vista; Calendario Antiguo (1579), en el que involucra al Tonalamatl -calendario mágico- con el que se llama civil, y describe las numerosas fiestas y ceremonias, y habla de la holganza de los mexicanos, que ellas propiciaban; e Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme. José Fernando Ramírez publicó una parte de ésta última obra en 1867 y Alfredo Chavero la restante, con los Ritos, fiestas y Ceremonias, el Calendario Antiguo y un Atlas de pinturas jeroglíficas (1880). Ambos volúmenes contienen la obra completa de Durán. De nuevo la dio a las prensas el padre Ángel María Garibay K. (2 bolsa., 1967), tomada del ológrafo original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Hay una traducción al inglés, incompleta, por Doris Heyden y y Fernando Horcasitas. Es una historia de los pueblos antiguos. Comienza con la peregrinación de los mexica desde Aztlán y llega hasta la expedición de Cortés a las Hibueras (Honduras). Es "una historia radicalmente mexicana con fisonomía española", como la definió José Fernando Ramírez, obra de auténtico, pronunciado y rancio sabor primitivo. Ningún cronista retrató más al natural el carácter del indio mexicano; ninguno logró compenetrarse, como lo hizo el fraile dominico, de su compleja psicología. Adentró y se posesionó de minuciosos pormenores relativos a las prácticas religiosas y civiles, usos y costumbres públicas y domésticas, aspectos que otros cronistas desdeñaron en parte o trataron sin la profundidad con que los describe Durán. Sus relatos, llenos de vida y de brío, son de lo mejor que se ha escrito sobre el pasado antiguo de los mexicanos. Reivindica la cultura mexica ante los ojos de los europeos, dando una visión panorámica de la vieja vida del Anáhuac, y en esto muestra una tendencia hacia la historia universal. Por otro lado, sus páginas destilan nacionalismo, expuesto "con amor de mexicano antiguo", como dijera de él el padre Ángel María Garibay K. El Atlas es muy importante: se le ha dado el nombre de Códice Durán y lo forman numerosas pinturas jeroglíficas. Como apéndice al Atlas, trae un códice, asimismo, de pictografías fielmente reproducida, cuyos originales existen en la Colección Aubin-Goupil de la Biblioteca Nacional de París, riquísima en antigüedades mexicanas. A esta parte se le ha llamado Códice Ixtlixóchitl o Códice Mariano Fernández Echeverría y Veytia, quien lo mandó copiar del original.

Profundo conocedor del náhuatl, fue uno de los más ardientes propagadores del Evangelio en el siglo XVI, al tiempo que diligente investigador y conservador de tradiciones y monumentos históricos (códices y manuscritos). Entre 1570 y 1575 escribió tres obras: Ritos, fiestas y ceremonias de los antiguos mexicanos (1570), en que proporciona datos de la región texcocana y traza el cuadro de los dioses y ritos con tal minucia, que da el sentido de la realidad vista; Calendario Antiguo (1579), en el que involucra al Tonalamatl -calendario mágico- con el que se llama civil, y describe las numerosas fiestas y ceremonias, y habla de la holganza de los mexicanos, que ellas propiciaban; e Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme. José Fernando Ramírez publicó una parte de ésta última obra en 1867 y Alfredo Chavero la restante, con los Ritos, fiestas y Ceremonias, el Calendario Antiguo y un Atlas de pinturas jeroglíficas (1880). Ambos volúmenes contienen la obra completa de Durán. De nuevo la dio a las prensas el padre Ángel María Garibay K. (2 bolsa., 1967), tomada del ológrafo original que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Hay una traducción al inglés, incompleta, por Doris Heyden y y Fernando Horcasitas. Es una historia de los pueblos antiguos. Comienza con la peregrinación de los mexica desde Aztlán y llega hasta la expedición de Cortés a las Hibueras (Honduras). Es "una historia radicalmente mexicana con fisonomía española", como la definió José Fernando Ramírez, obra de auténtico, pronunciado y rancio sabor primitivo. Ningún cronista retrató más al natural el carácter del indio mexicano; ninguno logró compenetrarse, como lo hizo el fraile dominico, de su compleja psicología. Adentró y se posesionó de minuciosos pormenores relativos a las prácticas religiosas y civiles, usos y costumbres públicas y domésticas, aspectos que otros cronistas desdeñaron en parte o trataron sin la profundidad con que los describe Durán. Sus relatos, llenos de vida y de brío, son de lo mejor que se ha escrito sobre el pasado antiguo de los mexicanos. Reivindica la cultura mexica ante los ojos de los europeos, dando una visión panorámica de la vieja vida del Anáhuac, y en esto muestra una tendencia hacia la historia universal. Por otro lado, sus páginas destilan nacionalismo, expuesto "con amor de mexicano antiguo", como dijera de él el padre Ángel María Garibay K. El Atlas es muy importante: se le ha dado el nombre de Códice Durán y lo forman numerosas pinturas jeroglíficas. Como apéndice al Atlas, trae un códice, asimismo, de pictografías fielmente reproducida, cuyos originales existen en la Colección Aubin-Goupil de la Biblioteca Nacional de París, riquísima en antigüedades mexicanas. A esta parte se le ha llamado Códice Ixtlixóchitl o Códice Mariano Fernández Echeverría y Veytia, quien lo mandó copiar del original.

(Tomado de: Enciclopedia de México, Enciclopedia de México, S. A. México D.F. 1977, volumen III, Colima - Familia)