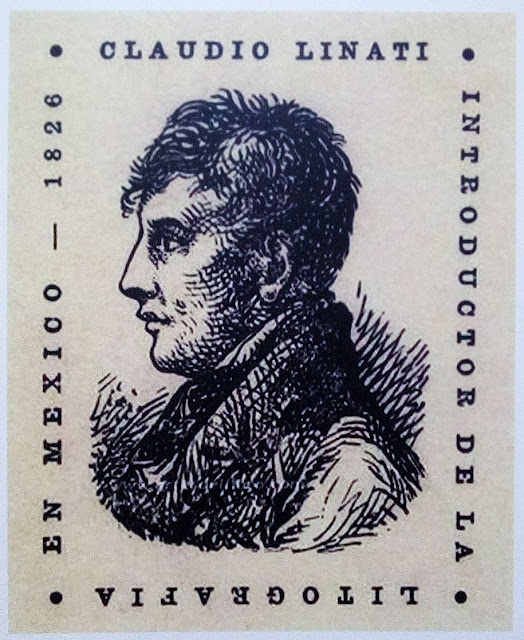

(Claudio Linati. Museo de la Caricatura, Cd. de México)

La litografía llegó a México en 1826 fuera de las instituciones educativas de las artes. Se introdujo a instancias de Claudio Linati, quien vio en ella el medio para expresar su desacuerdo con la situación política del momento, razón por la cual fundó el periódico El Iris. Por inmiscuirse en asuntos de la política local, debido a su filiación como Carbonari, Linati fue expulsado del país, alegándose como pretexto su nacionalidad italiana y El Iris fue clausurado. Debe quedar claro que no fue el lenguaje formal usado por Linati el que se consideró subversivo, sino el contenido. Con su desaparición el carácter crítico y combativo de la litografía se perdió temporalmente. La prensa litográfica traída por Linati fue incautada por el gobierno mexicano quien le había conferido un préstamo para hacer llegar la maquinaria a territorio nacional. Así, la única prensa litográfica que existía en la ciudad de México, fue llevada a la Academia de San Carlos, institución encargada de la promoción oficial de las artes. Sin embargo, la litografía no se desarrolló en esa institución debido a la visión decimonónica que consideraba a la litografía como un arte menor, más unido al trabajo artesanal y de producción industrial que al de creación intelectual, y por lo tanto descartado de las academias, no sólo de la de México.

Esta primera máquina litográfica permaneció en la Academia de San Carlos de 1823 a 1839, usándose para imprimir unas cuantas ilustraciones de libros a petición del ministro del interior Lucas Alamán. Esta imprenta no se prestó a particulares por considerárseles sujetos peligrosos; así, Patiño Ixtolinque, director de la Academia, negó en 1828 el permiso para usar la prensa litográfica a Adriano Fournier y Pedro Robert por sus ligas con los Carbonari italianos, quienes habían sostenido vínculos con las logias hermanas enemigas de las escocesas, con las que simpatizaban algunos miembros de la Academia. Finalmente la prensa fue trasladada al Colegio Militar donde se la utilizó para imprimir planos de tácticas militares.

En la Academia de San Carlos se estableció en este período tan sólo una clase de litografía en el año de 1865. Dado que su duración se limitó a este año, se emplearon desde 1847 los servicios de talleres privados y más tarde los de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para la impresión de catálogos y de las muestras más representativas de pintura y escultura, que como deferencia se repartían a los patrocinadores de las bienales académicas.

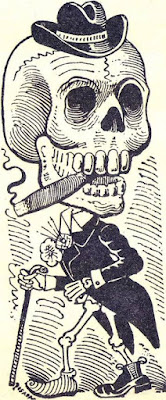

La Orquesta, tomo 2, núm 43. Constantino Escalante. La carrera de baquetas. Sufrimiento continuo a que ha sido condenada nuestra República desde su Independencia hasta nuestros días. Museo de la Caricatura, Cd. de México.

Al no tener acceso a la única prensa litográfica que existía en el país, el naciente empresario empezó a importar la maquinaria necesaria para la impresión de litografía, la cual al suplir al grabado por su facilidad y economía era un medio más eficaz para reforzar los valores de clase de un público más amplio. En estos talleres persistieron las antiguas estructuras gremiales: el aprendizaje de la técnica se hacía por la práctica y la división del trabajo en el taller. Múltiples son los ejemplos de aprendices que al cabo de los años lograron acumular el capital y la experiencia necesaria para tener su taller propio.

Los talleres que se fueron estableciendo a partir de la década de los 40 produjeron estampas para consumo interno, así como para la exportación de imágenes. Las estampas producidas para el interior del país variaron según el público al que fueron dirigidas, siendo éstas de carácter religioso o costumbrista; llegaron a un público más amplio por ser su precio más bajo que el de una obra de arte original. En cambio, para el extranjero se hicieron álbumes sobre los diferentes aspectos geográficos y costumbristas de México, con la idea de presentar una imagen de civilización, progreso y seguridad, que promovieran la inversión de capitales extranjeros en un país rico en materias primas y pobre en industrialización. Estos trabajos ejemplifican cómo se pretendía difundir la vida y el ambiente mexicano; en ellos el mexicano aparece mitificado, mostrado como tipo curioso, y el campesino o el indígena aparecen como presencias típicas pero no con sujetos en acción. Otros álbumes fueron hechos por artistas europeos que visitaron estas tierras en busca de lo primitivo y de lo exótico, recreando paisajes y costumbres en ilustraciones llenas de folklorismo para el consumo europeo.

La Orquesta, tomo 3, núm 84. Amigos míos, la paz pública no tiene nada que temer de un inocente como yo. Museo de la Caricatura, cd. de México.

Estuvieron encargados de estas producciones impresores como Ignacio Cumplido, Vicente Heredia, Julio Michaud, Manuel Murguía, Escalante, Massé, Decaen, y Labadie, quienes, como empresarios, no estuvieron desvinculados de la Academia ya que contribuían como accionistas en las exposiciones anuales de ésta y mantenían relaciones comerciales con la institución; como miembros del sector empresarial urbano se identificaron con la cultura dominante de carácter oficial difundida en estas exposiciones.

Las imprentas donde se publicaron algunos de los periódicos dependieron de las casas litográficas para la producción de caricaturas y fueron pocas las que tuvieron máquinas de litografía propias. Fueron principalmente cuatro talleres donde se produjeron las caricaturas de este período: el de Manuel Castro, el de Nabor Chávez, el de Hesiquio Iriarte y el de Francisco Díaz de León. Del primer taller salieron las siguientes publicaciones: Guillermo Tell 1861; El Títere 1861; La Orquesta 1861-1863; El Buscapié 1865 y Don Folias 1865. Del taller de Nabor Chávez encontramos publicada por orden cronológico El Títere 1861; El Palo de Ciego 1862; Fray Trápala 1862; El Boquiflojo 1869-1870; Fray Diávolo 1869 y El Jarocho 1869. De la casa tipográfica de Hesiquio Iriarte -uno de los principales productores de litografías- salieron San Baltazar en los años de 1869 y 1870 y La Orquesta a principios de 1870. Del taller de Francisco Díaz de León salieron La Orquesta, a mediados de 1870, El Ahuizote de 1874 a 1876 y la Gaceta de Holanda en 1877. A pesar de que los talleres de Iriarte y Díaz de León produjeron gran número de litografías, que circularon en la ciudad de México, los periódicos con caricatura que publicaron fueron pocos; esto indica que la prensa ligada con la caricatura por lo general fue manejada en talleres pequeños, muchas veces de corta duración debido al carácter polémico de la publicación.

La Orquesta, tomo 3, núm 100. -¿A cómo paga V. la libra de papel? -A como corra en las tiendas... aunque es mejor el de estraza. Museo de la Caricatura, Cd. de México.

Hacen falta trabajos que vinculen los diferentes talleres con los dueños de los periódicos y con las diversas alianzas establecidas entre las facciones del partido liberal difundidas a través de esta prensa. Las diferencias más obvias de estas facciones aparecen cuando los periódicos proponen a uno u otro candidato para la presidencia o para algún cargo de elección popular. Sin embargo todas ellas sustentaron las mismas proposiciones de desarrollo para el país. En diferentes momentos de la historia, los periódicos se oponen a la reelección de Juárez, o a la de Lerdo. En el año de 1877 La Gaceta de Holanda enfilaba sus baterías en contra de Lerdo y a favor de Porfirio Díaz, mientras La Orquesta en el mismo año previene a sus lectores en uno de sus editoriales que la figura de Díaz es la de un dictador.

(Tomado de: Esther Acevedo de Iturriaga - La caricatura como lenguaje crítico de la ideología liberal 1861-1877. Historia del arte mexicano, fasc. #75, Arte de la afirmación nacional; Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V., México, D.F., 1982)