La ciudad de México en el siglo XIX

Introducción

La fisonomía de la ciudad de México en el siglo XIX empieza a perfilarse en las postrimerías de la centuria anterior.

Gracias a Francisco Sedano, sabemos que en 1790 México comprendía 355 calles y 146 callejones; 90 plazas y plazuelas y 12 barrios diversos (Francisco Sedano. Noticias de México... desde el año de 1756... J. García Icazbalceta, editor. México, Imprenta de Barbedillo y Cía. 1880. p. 72-74).

Según el plano del Teniente Coronel Diego García Conde, quien hace un cálculo más conservador, en 1793 la ciudad contaba con 397 calles y callejones; 78 plazas y plazuelas; 14 parroquias, 41 conventos, 10 colegios principales, 8 hospitales y 3 recogimientos.

El siglo XVIII fue el siglo de las grandes mejoras materiales que tendían a llegar aun a los suburbios de la ciudad.

El Duque de Linares, 35o. Virrey de la Nueva España (1711-1716), inició la construcción del acueducto de Belén, de Chapultepec a la Fuente del Salto del Agua. El Conde de Fuenclara, cuadragésimo Virrey (1742-1746), se ocupó de reparar las calles de la capital y en asear la población. Bucareli y Ursúa, cuadragésimo sexto (1771-1779), concluyó el acueducto de Belén, construyó el paseo de su nombre y reglamentó el tránsito de vehículos en la capital. Su sucesor, D. Martín de Mayorga, realizó en 1783 la primera división política de la ciudad de México en ocho cuarteles mayores, cada uno subdividido en otros cuatro menores, lo que dio como resultado 32 cuarteles regidos por Alcaldes. Don Matías de Gálvez, que sucedió al anterior en el gobierno de la Nueva España (1783-1784), atendió al empedrado de las calles.

Al segundo Conde de Revillagigedo, quien ocupa el quincuagésimo segundo lugar en la lista de virreyes novohispanos (1789-1799), corresponde el mérito de haber transformado el aspecto de la ciudad de México. Despejó y embelleció la Plaza Mayor, organizó los mercados públicos; hizo cegar numerosas zanjas y acequias; reglamentó el alumbrado público, que hasta entonces había quedado a cargo de los particulares; estableció la policía de seguridad y de ornato; atendió el embanquetado y la nomenclatura de las calles, y abrió nuevos paseos y calzadas, como la avenida que lleva su nombre.

La importancia de México como centro económico se manifiesta en la paulatina aparición de tiendas de comercio, que habían sido muy escasas en los siglos anteriores, y en la creación del Mercado del Volador, en 1792, por mandato del Conde de Revillagigedo, y un año después, del mercado de la Cruz del Factor, donde se refugiaron los vendedores ambulantes y puesteros que habían sido desalojados de la Plaza Mayor. (Manuel Carrera Stampa. Planos de la ciudad de México. Bol. de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. T. LXVII. México, marzo-junio de 1949, p. 302 y SS.).

En el último cuarto del siglo XVIII, se abren nuevas arterias que favorecen la prolongación axial del núcleo urbanizado: el Paseo de Bucareli (1775), el de la Viga, debido al Conde de Gálvez (1785) y el de Revillagigedo (1790).

A principios del siglo XIX, la ciudad desconoce definitivamente los linderos de la "Traza" y se ensancha sobre todo al Poniente y al Sur, sobre las avenidas recientemente inauguradas. El crecimiento progresivo desplaza el centro topográfico de la misma, de la Plaza Mayor, a la esquina que ahora ocupa el Correo Central. Pero el crecimiento no sólo es superficial: también aumenta la densidad de población. "Con el aumento de población, fue preciso disminuir la extensión de las habitaciones, aumentar los pisos y reducir el tamaño de los patios, suprimir las cuadras espaciosas, los jardines y los sembrados…” (Manuel Rivera Cambas. México pintoresco, artístico y monumental... México, Imprenta de la Reforma, 1880. Vol. I. p. 19-20).

En 1805, México cuenta con unos 130,000 habitantes, que para 1811 han aumentado a 168,846.

En su aspecto externo, "todavía en el año de 1810, la ciudad de México presentaba en casas, palacios, hospitales y conventos, modelos de cada uno de los estilos que en el curso de tres centurias habían caracterizado la arquitectura colonial, desde el plateresco hasta el churriguera, que tanto predominó en el siglo XVIII... Apenas comenzaba Tolsá a hermosear la ciudad con sus elegantes y clásicos edificios" (Luis González Obregón. México 1810. Editorial Stylo, 1943, p. 19-20).

Aún después de consumarse la Independencia, nuestra ciudad conserva su apariencia monacal. Las crónicas de los viajeros de la primera mitad del siglo XIX coinciden en alabar su importancia, la suntuosidad de sus templos, el magnífico aspecto de sus edificios y la rectitud de sus calles, que contrastan con el descuido y suciedad de los arrabales y el abandono de los servicios urbanos. En el México de entonces no existían plazas públicas ornamentales: las que había se destinaban a sitios de carruajes y a la ordeña del ganado.

La ciudad fue erigida en Distrito Federal, comprendiendo sus alrededores, en noviembre de 1824. Los sucesivos gobiernos atienden, en la medida de sus posibilidades, los servicios públicos más urgentes. Sin embargo, todavía en 1850, el aspecto de la ciudad en lo referente a ornato, limpieza y alumbrado de las calles, pavimentación y embanquetado de calles, sigue siendo desastroso.

Entre las primeras obras de planificación de la etapa independiente, cuenta la ampliación de la Avenida de los Hombres ilustres (Ave. Hidalgo), que se inició en 1852; la empresa prosiguió, aunque interrumpida por las contingencias políticas; en 1879 la demolición del antiguo acueducto de la Mariscala llegaba ya a la Tlaxpana. El acueducto de la Verónica se fue sustituyendo por cañería subterránea.

Al principiar la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad tenía 245 manzanas, 304 calles, 140 callejones, 90 plazas y plazuelas, y 4,100 casas de piedra (Marcos Arróniz. Manual del Viajero en México. París, Librería de Rosa y Bouret, 1859, p. 38). La municipalidad de México seguía conservando su división colonial en 8 cuarteles mayores y 32 menores.

Por decreto del 22 de agosto de 1851, se fijaron como suburbios las calles y plazas que quedaban fuera de una línea imaginaria que pasaba a espaldas de la iglesia de San Hipólito, la estatua de Carlos IV, la puerta de la Ciudadela; al oriente de la iglesia de San Pablo, por el convento del Carmen y llegaba al puente Blanco. [José I., Cossío. Guía retrospectiva de la ciudad de México, 1941, p. 320-321]

La verdadera transformación de México comienza después de la Reforma, debido a las diferentes leyes que afectaron las propiedades de la Iglesia. Se inicia en 1861, al efectuarse la refundición de los conventos de la misma orden, y culmina con la ley de exclaustración de religiosas y religiosas de febrero de 1863, la nacionalización de bienes eclesiásticos y la secularización de cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia.

De 1856 a 1861, los reformadores demolieron los conventos de San Fernando, Santo Domingo, San Agustín, San Francisco, La Merced, La Concepción, etc. Nuevas vías de comunicación se abren paso entre los escombros y nuevos edificios surgen sobre los cimientos de los templos arruinados. Varios conventos e Iglesias no afectados por el derrumbe, se destinaron a otros usos: bibliotecas, escuelas, cuarteles.

La breve etapa que corresponde al Imperio de Maximiliano afectó sobre todo la composición demográfica de la capital, atrayendo vecinos europeos que se radican sobre todo en las colonias de Santa María y de Guerrero, y favoreció el crecimiento radial de la ciudad con la apertura de nuevas avenidas, como el Paseo de la Reforma, iniciado en 1864, que determinará la creación de colonias aristocráticas, situadas al sur.

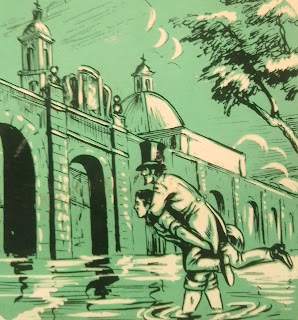

A la restauración de la República, el cuadro que presentaba la ciudad era poco alentador. Un cronista la describe como una "ciudad poco higiénica, de sucias calles, con defectuosísimos desagües, de nula corriente y mal dispuestas; cuyas vías públicas en general se inundaban de acera a acera en pleno tiempo de aguas; con malos pisos de piedra y peores embanquetados, con alumbrado escaso y deficiente…” [Galindo y Villa. Historia sumaria de la ciudad de México. México. Editorial Cultura, 1925, p. 209]

Uno de los primeros cuidados del gobierno republicano consistió en el levantamiento de un plano de la ciudad, en 1869. La superficie de la ciudad para esta fecha era de 15,329.113 metros cuadrados y la longitud de su perímetro de 15.681 m. de N. a S., desde la Garita de Peralvillo a la de la Candelaria (Calzada de San Antonio Abad), se cuentan 4,500 m.; y de E. a W., del Puente de San Lázaro hasta San Cosme, 4800 m. [Ibid. p. 199]

La paz porfiriana, aunque negativa en lo político, propició un extraordinario desarrollo de la ciudad, tanto en extensión superficial y aumento de densidad, como en el incremento de los servicios públicos.

A partir de 1880, en terrenos que habían pertenecido a los ejidos de la ciudad, aparecen sucesivamente, dilatando el perímetro urbano por diversos rumbos, las colonias de La Teja y Violante (1882), Morelos (1886), del Rastro, Indianilla e Hidalgo (1889); San Rafael (1890); Limantur y Candelaria Atlampa (1891); Díaz de León y de la Maza (1894); del Paseo (1897); Peralvillo (1899); Condesa, Roma y de la Bolsa (1902); Nueva del Paseo (1903); Cuauhtémoc (1904); de La Viga (1905); Escandón y de los Arquitectos (1909); del Chopo (1910); Balbuena y otras (1903); Juárez, del Paseo y de Bucareli o Americana (1906).

En 1887, el Distrito Federal tenía una extensión superficial de 1,200 kilómetros cuadrados. Formaban el Distrito Federal la Municipalidad de México y Prefecturas divididas en municipalidades: Municipalidad de Tacubaya (Tacubaya, Tacuba, Cuajimalpa, Santa Fe y Mixcoac); Tlalpan (Tlalpan, San Ángel, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco); Xochimilco (Xochimilco, Milpa Alta, Tulyehualco, San Pedro Actopan, Oxtotipan, Mixquic, Tláhuac, Hastahuacan), y Guadalupe Hidalgo (Guadalupe, Azcapotzalco).

Los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 fijaron los límites del Distrito Federal, dividiéndolo en 13 municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, a cargo de prefectos políticos. El decreto del 28 de julio de 1899 circunscribió la Municipalidad de México limitándola al N. por las de Azcapotzalco y Guadalupe Hidalgo; al E. y SE. por la de Iztapalapa; al S por la de Mixcoac; al S. W. por la de Tacubaya, y al W. por esa misma municipalidad, la de Tacuba y parte de la de Azcapotzalco. Su extensión superficial se calculó en en 20.000,000 de metros cuadrados.

Para los efectos del dictamen aprobado por el ayuntamiento, en mayo de 1904, se supone a la ciudad dividida en cuatro cuadrantes, cuyos ejes se cruzan en la esquina del Correo Central.

A principios del siglo actual, la ciudad ha triplicado sus dimensiones superficiales y sigue ensanchándose sobre todo al Oeste y Sudoeste.

Según los datos suministrados por las guías de la ciudad de esta época, la ciudad, que en 1892 contaba con 554 manzanas que formaban 950 calles, 15 plazas y 66 plazuelas, hacia 1905 tenía ya 1,300 calles, 69 plazas y varios jardines.

De 1895 a 1905 se mejoran notablemente los ramos de mercados, paseos, jardines, comunicaciones urbanas, alumbrado, saneamiento, pavimentación, abastecimiento de aguas potables, drenaje, vigilancia pública, etc., y se inicia una etapa de construcción de obras de utilidad común y de ornato.

De 1891 a 1900 se extiende progresivamente la pavimentación con adoquines de asfalto, que en 1903 se sustituye por el sistema de láminas de asfalto. En 1896 se cambia el sistema de tranvías por tracción animal, por los tranvías eléctricos, y se implanta el alumbrado eléctrico en las calles céntricas. Un año después se sustituye el sistema de atarjeas y colectores por otro más moderno.

(Tomado de Ruiz Castañeda, María del Carmen. La ciudad de México en el siglo XIX. Colección popular Ciudad de México #9. Departamento del Distrito Federal. Secretaría de Obras y Servicios, 1974).

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)