Fundaciones

Las expediciones militares fundaron en su recorrido villas y fuertes que corrieron diferentes suertes. Unas se conservaron, otras con el tiempo se despoblaron y desaparecieron. Muchas de ellas originaron nuevos centros, que a su vez sirvieron de punto de partida para la penetración en territorios desconocidos.

Una de las principales fuerzas que movieron este avance paulatino a territorios inexplorados fue la misma que empujó a algunas expediciones militares: la búsqueda de metales preciosos. Pequeños grupos de hombres se internaban en tierras de chichimecas, impulsados por alguna vaga noticia acerca de la existencia de vetas. Los poblados fundados a causa de ello eran, a su vez, origen de otros.

Así como la expedición de Francisco de Ibarra tuvo su génesis en la zona minera de Zacatecas, se estimuló la formación de poblaciones en la zona del Bajío; en un principio fueron presidios (lugares donde estaba destacada una fuerza militar) y crecieron gracias al comercio que se efectuaba con la región minera. Tal es el caso de San Miguel el Grande.

Por 1554, los chichimecas comenzaron a asaltar y robar sistemáticamente las carretas que transitaban con mercaderías rumbo a Zacatecas. Al principio se intentó detener estos asaltos mediante una campaña militar, organizada por don Luis de Velasco, quien puso a Francisco de Herrera al frente de numerosos soldados. Pero esta fuerza no consiguió dominar a los indios, los cuales sistemáticamente se refugiaban en sitios inaccesibles ante la presencia de los soldados. Otras campañas militares, como la de Hernán Pérez de Bocanegra, consiguieron el mismo resultado.

Se vio, pues, que era indispensable buscar otra manera de proteger la seguridad de los caminos; la mejor manera de conseguirla sería fundar otras poblaciones además de San Miguel el Grande, que fueron Celaya, Aguascalientes y León. Pero estas fundaciones no bastaron para contener a los chichimecas, los cuales siempre encontraban un lugar o un momento propicio para atacar, de manera que se trató de lograr un acuerdo de paz con ellos. Un mestizo llamado Miguel Caldera estableció conversaciones con los indios y, finalmente, en la época de don Luis de Velasco el segundo, se logró la paz. El virrey comprometióse a darles carne para su sustento. En cambio, ellos aceptaron que se fundaran poblados de indios y de españoles en las regiones que habitaban. Así nacieron San Luis de la Paz, San Miguel Mezquitic y Colotlán.

También la ganadería originó el que se abrieran nuevos territorios a la expansión española. La rápida reproducción del ganado creó grandes problemas a la agricultura en las zonas centrales de Nueva España. Los cultivos de las regiones de Tepeapulco, del valle de Toluca, de Oaxaca y Jilotepec eran destruidos con mucha frecuencia por los rebaños; para evitarlo, el virrey ordenó que se dirigieran a zonas donde había grandes extensiones de tierra despoblada. Así fue como en los años posteriores a 1540 se inició el establecimiento de estancias ganaderas en tierras habitadas por chichimecas. Se introdujo la ganadería en los llanos de San Juan del Río, en la región de Apaseo y en Querétaro. Antes del descubrimiento de las vetas de plata, Guanajuato existía como estancia de ganado, propiedad de Pedro Muñoz. A medida que las regiones fueron aumentando su población, el ganado fue conducido más al norte; y con el tiempo llegó a ser una de las causas del nacimiento de grandes haciendas, como la de Francisco de Urdiñola, gobernador de Nueva Vizcaya, en Coahuila, a principios del siglo XVII.

Fundaciones hechas por indios.

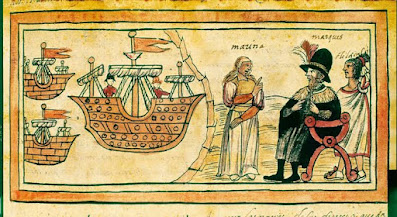

El papel representado por los indios sedentarios en la colonización y población del virreinato de Nueva España es de suma importancia. Ya en las primeras expediciones que se llevaron a cabo para acrecentar el dominio español se encuentran los grandes ejércitos de indios aliados que las acompañaban. Pedro de Alvarado condujo tlaxcaltecas a Guatemala. De Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula procedían los indios que auxiliaron a Nuño de Guzmán en la conquista de Nueva Galicia. Ibarra, Carbajal y Oñate utilizaron sus servicios, y cuando se consideró indispensable la colonización de Texas, los tlaxcaltecas fueron llevados también allí.

Pero no sólo se recurrió a ellos en las campañas militares, sino que como pacificadores fueron enviados para fundar en regiones alejadas de sus centros de origen. Se pensaba que ante el ejemplo de su vida, que transcurría en forma pacífica y organizada, los indios nómadas terminarían, a su vez, por aceptar ser reducidos. Así, fray Juan de San Miguel estableció con guamares, otomís y tarascos el pueblo de San Miguel, conocido actualmente como el Viejo para distinguirlo de la población española que se formó años después con el fin de detener los ataques de los chichimecas.

Cuando don Luis de Velasco logró la paz con estos últimos, se llevaron cuatrocientas familias de tlaxcaltecas, que fundaron Tlaxcalilla (muy cerca de San Luis Potosí), San Miguel Mezquitic, San Andrés y Colotlán. Para evitar que Saltillo continuara despoblándose, Francisco de Urdiñola fundó muy cerca San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Las poblaciones establecidas por las autoridades españolas con fines civilizadores tuvieron una organización especial que favorecía el que los indios ofrecieran menos resistencia a abandonar sus lugares de origen. A los habitantes se les dotaba de tierras y agua, se prohibía la proximidad de estancias propiedad de españoles, e incluso se limitaba su paso por ellas. Se les autorizaba tener ganados y poseer caballos, y sus parroquias eran administradas por frailes. No siempre se logró mantener estas condiciones, porque los españoles, que vivían o tenían estancias en las regiones donde estos pueblos se fundaron, trataban de obligarlos a trabajar en su provecho y procuraban apoderarse de las tierras que consideraban buenas, haciendo caso omiso de las disposiciones existentes para la protección de estos poblados. No fue posible conseguir la fusión de los indígenas llevados del centro con los nómadas que aceptaban reducirse, porque los primeros siempre miraron con menosprecio a los segundos.

Aparte los movimientos de población india, a los que nos hemos anteriormente, hubo otros hacia el norte, en que en forma espontánea un gran contingente de indios se dirigió en busca de la libre contratación a las zonas mineras y a las estancias de ganado.

La expansión misional.

A partir del territorio conquistado por Hernán Cortés, las órdenes religiosas extendieron sus labores misionales hasta regiones distantes y desconocidas. Los frailes seguían instaurando nuevos centros para la predicación, sin esperar que nuevos establecimientos de españoles dieran a los lugares una relativa seguridad. En esta actividad son muy conocidos fray Juan de San Miguel, quien predicando recorrió tierras que ahora pertenecen al estado de Guanajuato; fray Bernardo Cosin llegó al actual estado de San Luis Potosí; fray Andrés de Olmos evangelizó la Huasteca; fray Andrés de Segovia y fray Miguel de Bolonia, en 1541, fundaron el pueblo de Juchipila; fray Agustín Rodríguez, en 1581, predicaba en territorios inexplorados, los cuales en la actualidad pertenecen al estado de Chihuahua, y fray Juan de Larios, en 1674, fundó la misión de San Francisco de Coahuila. Los misioneros redujeron a muchos indios, que terminaron por adaptarse a la vida sedentaria, y facilitaron el posterior establecimiento de centros españoles, que encontraban en estos pueblos la mano de obra necesaria para sus estancias y haciendas.

Muchas veces la llegada de hacendados que trataban de obligar a los indios reducidos a que trabajasen en sus propiedades destruyó la labor de los evangelizadores, porque ellos, que habían aceptado paulatinamente la vida en los pueblos y que algunas veces difícilmente se habían sometido a la autoridad de los frailes, se rebelaban ante las exigencias de autoridades y propietarios de tierras, y se volvían a los montes o huían a las sierras, destruyendo las misiones y matando a la población blanca y a los misioneros.

A causa de ello, durante los siglos XVI y XVII, en el norte las misiones estuvieron constantemente expuestas a la destrucción, y el trabajo de los religiosos se vio muchas veces reducido a la nada; entonces volvían a empezar, construyendo nuevas misiones o reconstruyendo las perdidas.

Franciscanos y jesuitas fueron principalmente los encargados de la evangelización en tierras de chichimecas. Los franciscanos ejercieron las misiones principalmente en Zacatecas, Nueva Vizcaya (actualmente los estados de Durango y Chihuahua), Nuevo Reino de León, Coahuila y Texas; es decir, hacia el norte y este de Zacatecas.

Sinaloa (norte del estado que lleva ese nombre) fue punto de partida para los jesuitas; se extendieron hacia el este por la Sierra Madre Occidental, y hacia el norte por las regiones que llamaron Ostimuri, Sonora y Pimerías, en el actual estado mexicano de Sonora y en el norteamericano de California.

Expansión por necesidades de defensa.

Nueva España siempre tuvo problemas de defensa en la región septentrional. La amenaza que representaba el avance de los establecimientos franceses obligó a las autoridades españolas a ocuparse de la colonización de provincias, que no habían presentado atractivos suficientes a fin de mover a su poblamiento espontáneo.

En 1682, Roberto Cavelier, señor de La Salle, partió de Nueva Francia (Canadá) y exploró el río Mississippi de norte a sur hasta llegar a su desembocadura. El gobierno francés consideró que la comunicación fluvial con el golfo de México era de gran trascendencia y ayudó a La Salle para que en una segunda exploración se adentrara por el río en sentido inverso al de la expedición anterior.

Los exploradores llegaron a La Florida en el año 1684; costeando, pasaron frente a la desembocadura del Mississippi, al parecer sin advertirla. Continuaron navegando y desembarcaron en la bahía del Espíritu Santo, donde fundaron el fuerte de San Luis. La Salle exploró la región, siempre en busca del río, que no encontró. Viendo que los bastimentos se habían perdido, decidió ir por tierra en busca de auxilio. En el camino algunos de sus compañeros lo asesinaron y los hombres del fuerte quedaron abandonados a su ventura. Los indios, que advirtieron su precaria situación, los atacaron y mataron.

En la capital del virreinato de Nueva España se tuvo noticias del desembarco de los franceses, porque capturaron a unos piratas que hablaron sobre la fundación del fuerte de San Luis. De Cuba y Veracruz partieron navíos que recorrieron las costas del golfo de México sin encontrar al enemigo, aunque hallaron los restos de una nave.

Mientras tanto, los gobernadores de Nueva Vizcaya y del Nuevo Reino de León recibieron informes de los misioneros y de los indios sobre algunos extranjeros vestidos de hierro, que andaban entre los texas preguntando por las minas de plata, y los aconsejaban en contra de los españoles, a los que decían no debían obedecer porque no eran buenos. El capitán Alonso de León hizo prisionero a un francés, el cual no pudo proporcionar datos sobre el sitio que buscaban porque no había pertenecido a la fuerza de La Salle, sino a un grupo que había salido de Nueva Francia con intenciones de encontrarlo. El indio Juan Xaviata procuró los datos que finalmente permitieron en el año 1689 la localización de las ruinas del fuerte de San Luis en la bahía del Espíritu Santo.

Con el fin de evitar que en lo venidero los franceses pudieran ocupar esa región, en 1690 el rey ordenó que los franciscanos de Santa Cruz de Querétaro se encargaran de fundar misiones entre los texas. La primera fue la de San Francisco y, apoyándose en ella, otras que no tuvieron muy larga vida, ya que se abandonaron en 1694 debido a los problemas que presentaban su abastecimiento y mantenimiento.

(Tomado de: Camelo, Rosa - Expansión territorial y conquistas. Historia de México, tomo 6, México colonial. Salvat Mexicana de Ediciones, S.A. de C.V. México, 1978)

.jpeg)